A los 78 años, vendí todo y compré un billete de ida para reunirme con el amor de mi vida, pero el destino tenía otros planes – Historia del día

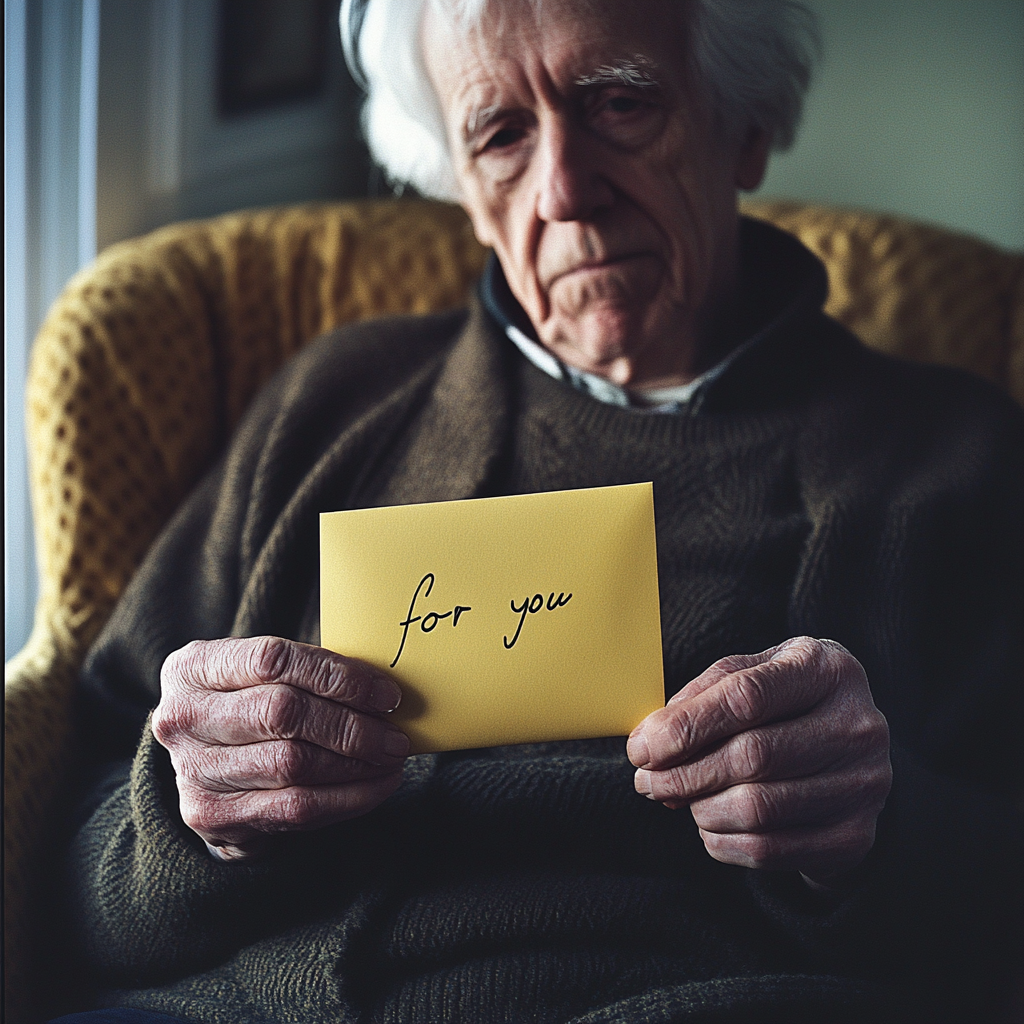

Vendí todo lo que tenía y compré un billete de ida para reunirme con mi primer amor. Pero el destino tenía otros planes. Un infarto en pleno vuelo me llevó a una ciudad donde tuve que elegir: renunciar o tomar el camino más largo hacia el amor. A los 78 años, vendí todo lo que tenía. Mi apartamento, mi vieja camioneta, incluso mi colección de discos de vinilo, los que había pasado años coleccionando. Las cosas ya no importaban. Elizabeth me escribió primero. La carta llegó inesperadamente, metida entre facturas y anuncios, como si no supiera el poder que tenía.

Eso era todo lo que decía. Una sola frase que me hizo retroceder décadas. La leí tres veces antes de permitirme respirar. Una carta. De Elizabeth. Me temblaron los dedos al desplegar el resto de la página. “Me pregunto si alguna vez piensas en aquellos días. En cómo nos reíamos, en cómo me tomaste de la mano aquella noche en el lago. Lo pienso. Siempre lo he hecho”. “James, eres un maldito idiota”, murmuré para mí mismo. El pasado era el pasado. Pero por primera vez en años, no me parecía tan lejano.

Empezamos a escribirnos. Al principio, notas cortas. Luego cartas más largas, cada una de las cuales iba quitando las capas del tiempo. Me habló de su jardín, de cómo seguía tocando el piano, de cómo echaba de menos que me burlara de ella por su terrible café. Entonces, un día, me envió su dirección. Fue entonces cuando lo vendí todo y compré un billete de ida. Por fin, el avión se elevó en el cielo y cerré los ojos, imaginándomela esperándome.

¿Seguirá teniendo la misma risa alegre? ¿Seguirá inclinando la cabeza cuando me escuche? Pero entonces, una extraña presión en el pecho me hizo ponerme rígido. Un dolor agudo y punzante me recorrió el brazo. Se me cortó la respiración. Una azafata se acercó a toda prisa. Intenté responder, pero no me salían las palabras. Las luces de arriba se desdibujaban. Las voces se arremolinaban. Luego todo se volvió negro. Cuando desperté, el mundo había cambiado. Un hospital. Paredes amarillo pálido. Una máquina que pitaba a mi lado. Una mujer sentada junto a la cama, sosteniendo mi mano. “Nos has asustado. Soy Lauren, tu enfermera”, dijo suavemente. Tragué saliva, con la garganta seca. “¿Dónde estoy?”.

“Su corazón ya no es tan fuerte como antes, señor Carter”, dijo el cardiólogo. “Ya me lo imaginaba cuando me desperté en un hospital en vez de en mi destino”, murmuré. Me dedicó una sonrisa cansada. “Comprendo que esto no es lo que habías planeado, pero tienes que tomártelo con calma. Nada de vuelos. Nada de estrés innecesario”. No contesté. Suspiró, garabateó algo en su portapapeles y se marchó. Lauren se quedó en la puerta. “No me pareces alguien que haga caso a los médicos. “Tampoco me pareces alguien que se siente a esperar la muerte”, respondí.

No se inmutó, no me dijo que era una imprudente. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza, estudiándome. “Ibas a ver a alguien”, dijo tras una pausa. “Elizabeth. Nos… escribimos cartas. Tras cuarenta años de silencio. Me pidió que viniera”. Lauren asintió, como si ya lo supiera. Quizá lo sabía. Había hablado mucho de Elizabeth en mis momentos de media lucidez. Esperaba que hiciera más preguntas, que indagara en mi pasado como solían hacer los médicos con los síntomas. Pero no lo hizo. Se limitó a sentarse junto a mi cama, apoyando las manos en el regazo.

Leave a Comment